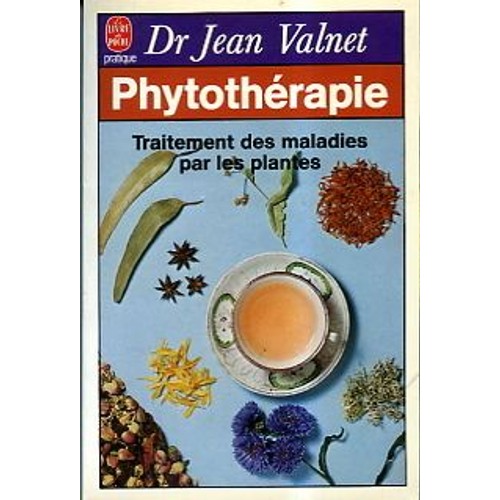

Dr Jean Valnet – Phytothérapie

Traitement des maladies par les plantes

Clinicien averti, principal artisan du renouveau de la phytothérapie, le docteur Jean Valnet connaît mieux que quiconque les innombrables vertus des plantes

il connaît aussi leurs limites et, surtout, le danger des « folles ordonnances » qui nuisent gravement à l’esprit et aux résultats de la phytothérapie.

Précis, clair, débarrassé de tout jargon technique, ce livre démontre que la Nature reste encore, et sans doute pour longtemps, le plus perfectionné de tous les laboratoires du monde, que l’usage bien compris et patient des plantes est capable de résultats qu’aucune thérapeutique moderne ne saurait obtenir.

Ayant acquis ce livre récemment, je vous dévoile une partie d’un chapitre intéressant concernant la récolte et la conservation des plantes. Si vous êtes désireux de pratiquer vos propres récoltes avec les plantes de votre jardin ou de la cueillette sauvage (avec modération et bienveillance, dans le respect de la plante), vous pouvez vous référez à ses conseils avisés.

Bonne lecture !

Introduction

De la récolte et de la conservation des plantes dépend leur action. Il est essentiel qu’elles conservent le maximum de leurs principes actifs.

Les propriétés médicinales des végétaux dépendant du terrain, du climat, de l’altitude et sans doute de nombreux autres facteurs, on adoptera de préférence les plantes de certains pays ou de certaines régions, connues pour leur plus grande efficacité.

Pour les conserver, on les dessèche selon les cas au soleil, au four, à l’étuve, au séchoir ou dans un grenier aéré.

Avant de dessécher les plantes, on les mondera, c’est à dire qu’on les débarrassera des substances étrangères, des portions mortes ou altérées.

En principe, les racines doivent être séchées à l’air sec et conservées à l’abri de l’humidité. Les racines charnues seront coupées en tranches minces, disposées en chapelet et desséchées à l’étuve. Les racines mucilagineuses sont séchées au four.

Ecorces et bois seront séchés au soleil ou à l’étuve et conservés à l’abri de l’humidité.

Fleurs, feuilles, semences doivent être séchées à l’ombre dans un grenier ou une pièce à atmosphère sèche. on les étendra sur des claies ou on les suspendra en petits paquets isolés. Les conserver dans des boîtes en bois, en carton ou dans des sachets papier, dans un endroit sec.

Les tiges et les feuilles épaisses seront desséchées plus rapidement, étendues sur des claies et exposées au soleil ou dans une serre à 30-35°C. Les remuer plusieurs fois par jour.

On cueillera les plantes par temps sec et non orageux, après le lever du soleil et la disparition de la rosée.

On cueille les fleurs avant complet épanouissement. Les fleurs de rose se cueillent en boutons. On les protègera de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.

Les feuilles se cueillent avant complet développement, au plus tard au moment de la formation des boutons floraux, c’est à dire quand le végétal est dans toute sa force (sauf pour les plantes dont on emploie soit les feuilles isolées, soit les sommités fleuries, comme les labiées : lavande …)

Les tiges se cueillent en même temps que les feuilles sauf pour les plantes mucilagineuses (mauve, guimauve…) car les principes émollients mucilagineux prédominent dans les premiers temps de la végétation. On récoltera donc ces tiges avant leur entier développement.

Les bourgeons se cueillent au printemps.

Les fruits doivent être cueillis très murs pour être consommés immédiatement. On les cueille un peu avant complète maturité lorsqu’on veut les faire sécher.

Les racines se récoltent au printemps ou en automne : au printemps pour les plantes vivaces, en automne pour les plantes annuelles ou bisannuelles. Elles doivent être saines et flexibles.

Une exception : celles dont on n’utilise que l’écorce. On les récolte quand l’écorce a acquis une certaine épaisseur et sépare facilement du corps. Les écorces d’arbres se récoltent en hiver, les écorces d’arbrisseau en automne, les écorces de résineux au printemps.

La négligence de ces données a contribué, pour beaucoup, à faire tomber les plantes, à plusieurs reprises, dans le discrédit.

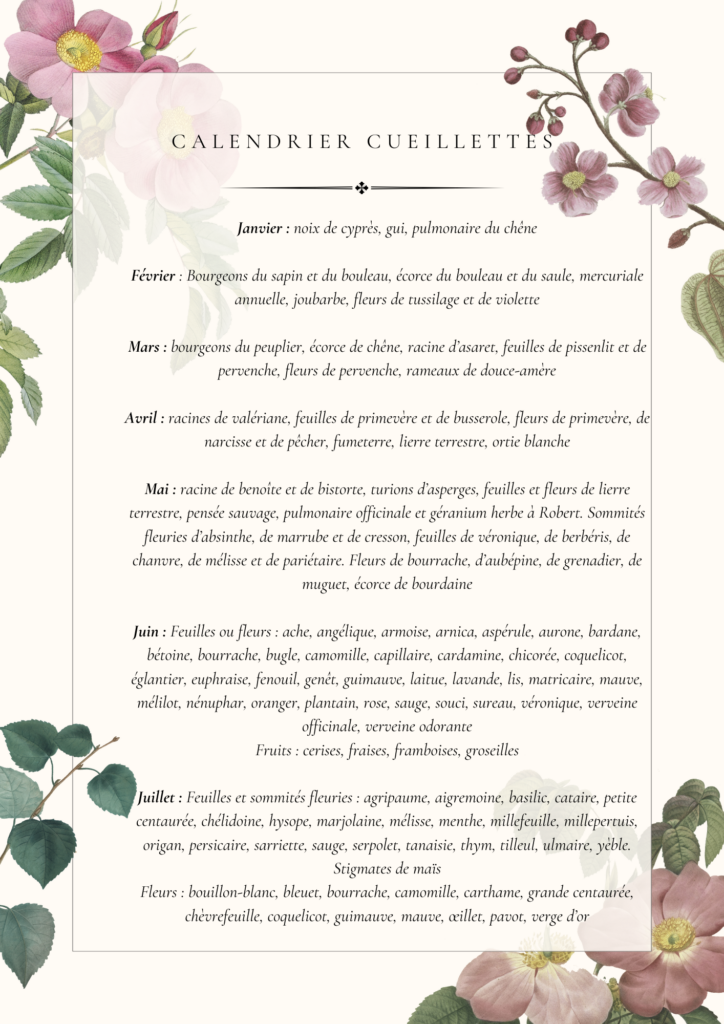

Calendrier cueillette

Cet aperçu n’envisage pas toutes les plantes, exotiques ou autochtones, à notre disposition. Volontairement limité, il saura néanmoins rendre de nombreux services.

Le choix du mois de la cueillette ne répond pas seulement à un obscur préjugé, mais au rythme naturel de la vie végétale. Ce moment optimal varie, évidemment, selon les espèces de plantes, mais il dépend aussi de la partie de la plante à récolter.

Le calendrier de cueillette est un simple indicatif qu’il appartient à l’amateur de plantes d’interpréter. Les feuilles de certaines plantes comme le romarin, la pervenche, le buis, le persil, se cueillent pratiquement toute l’année. Certaines plantes médicinales, dont la partie utilisée est la fleur, ont une floraison très éphémère (muguet, pêcher par exemple) et c’est sans tarder qu’il faut procéder à la cueillette. D’autres, au contraire, voient leur floraison s’échelonner sur deux mois ou plus (bouillon blanc, camomille entre autres). Certains autres facteurs interviennent aussi pour modifier le calendrier des cueillettes : durant les années clémentes, par exemple, toute la végétation est « en avance » par rapport aux critères habituels. Certaines régions, jouissant d’un climat spécialement doux et tempéré, ont une végétation plus précoce et plus prolongée que les régions au climat rigoureux où l’hiver débute vite et finit tard.

En règle générale, on peut suivre ces quelques indications.

Le bois peut se cueillir tout l’hiver.

Les racines, les tubercules, les rhizomes, les bulbes, se récoltent soit en automne, c’est-à-dire après que la plante y a accumulé ses réserves (c’est surtout le cas des bulbes et des oignons), soit au printemps, avant que ces réserves soient mobilisées.

Les tiges sont cueillies en automne, quand les feuilles ne sont plus en période d’activité (angélique, douce-amère).

Les feuilles se récoltent au moment de leur plein développement, mais avant la formation des boutons floraux, qui diminueraient leur teneur en principes actifs (cassis, menthe, ortie, pissenlit).

Les fleurs gagnent à être ramassées avant le plein épanouissement et avant la fécondation (aubépine, bleuet, camomille).

Les sommités fleuries se cueillent au début de l’épanouissement des fleurs et, en tout cas, avant la formation des premiers fruits (absinthe, hysope, ballote).

Les bourgeons sont à récolter avant la fin de l’hiver ou au début du printemps, avant que la sève amorce sa montée dans les branches de l’arbre.

Les fruits charnus doivent être cueillis dès qu’ils sont mûrs, mais sans attendre la maturité complète (airelles, ronce etc…).

Les semences, au contraire, doivent être récoltées à complète maturité, lorsque la plante commence à se dessécher un peu (anis, fenouil, carvi, grémil).

Le calendrier suivant, donné à simple titre indicatif, est loin d’être complet, mais il est susceptible de guider le néophyte dans sa cueillette. L’amateur de plantes reconnaitra par la suite, très vite et très facilement, le moment précis qui convient pour que sa cueillette se fasse dans les meilleurs conditions.

Jean Valnet – Emploi des plantes – sous forme d’infusions ou de décoctions

On utilise les plantes à la même dose, qu’elles soient fraîches ou sèches, les fraîches étant plus lourdes et leurs principes étant plus actifs.

les doses indiquées dans ce travail correspondent aux adultes. Pour les enfants, on préparera les infusions ou décoctions comme pour les adultes et on coupera d’eau :

- de 1 à 3 ans on donnera 1/6 de la dose adulte

- de 3 à 7 ans on donnera 1/4 de la dose adulte

- de 7 à 12 ans on donnera de 1/3 à 1/2 de la dose adulte

- de 13 à 20 ans on donnera 2/3 ou la dose entière

Pour les adultes et bien entendu pour les enfants, il est parfois nécessaire de tâter la susceptibilité individuelle du malade.

Lorsqu’il convient de faire bouillir, on met les plante dans l’eau froide et on amène à ébullition.

Il vaut mieux boire non sucré ou sucré avec du miel.

Si on ne trouve pas de temps indiqué, l’expression « donner un bouillon » ou le simple mot « bouillir » correspondent à une ébullition de quelque secondes. On retire du feu et on laisse infuser selon les indications.

En principe, on fait bouillir les racines, tiges, écorces pendant 5 à 10 minutes.

On donne un bouillon pour les plantes entières, feuilles, semences et sommités fleuries.

On infuse les fleurs en versant de l’eau bouillante dessus et en couvrant.

il est conseillé d’utiliser des casseroles émaillées et non les récipients en métal nu.

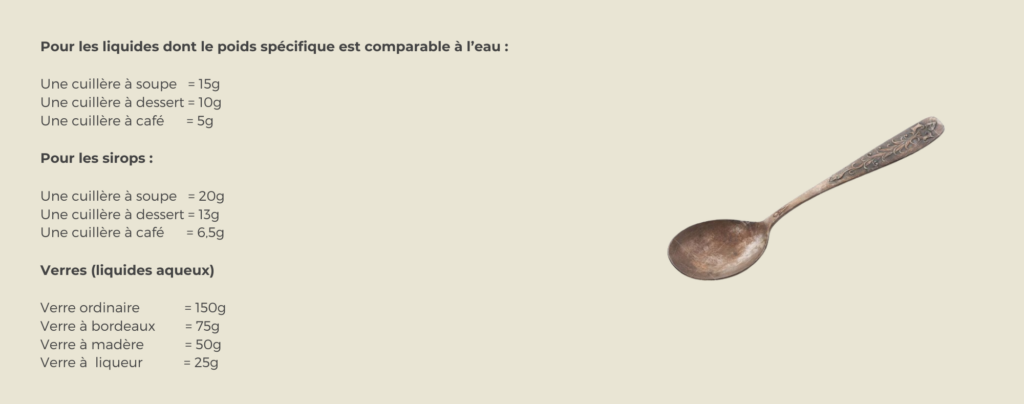

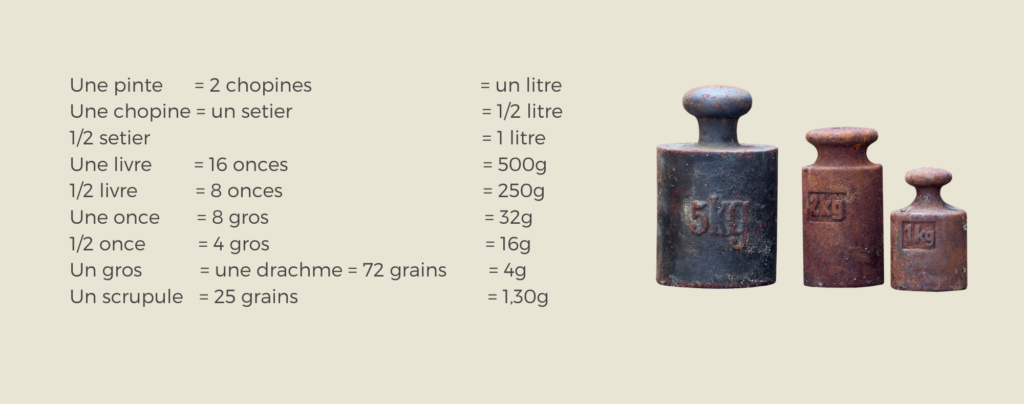

Comparaison des mesures anciennes et nouvelles

Correspondance des mesures usuelles